勉強中のトリ

勉強中のトリHSP向けのWeb制作って何?

この記事では、このような疑問にお答えします。

- HSPにWeb制作が向いている理由・向かない理由

- HSPがストレスを減らして働くためのコツ

- HSPにおすすめのWeb制作スタイル

医療事務からいきなりWeb制作フリーランスになった私が解説します!

繊細な作業が多いWeb制作は、まさにHSPにぴったりの仕事に感じますよね?しかし実は、「HSPにWeb制作は向かない」と言われることも多いです。

HSPである私自身がWebデザイナーとして働いてきた経験から言うと、働き方次第で“最高”にも“最悪”にもなる仕事だと思っています。

今ではWebデザイナーが天職だと感じていますが、始めたばかりの頃は、「どうしてこんな副業を始めてしまったんだろう…」と後悔したこともありました。

この記事では、そんな私の体験をもとに、HSPさんが自分らしくWeb制作に取り組むためのポイントをシェアしていきます。

HSP向けWeb制作【3箇条】

Web制作と一口に言っても、日は様々な働き方があります。

- デザインに特化している人

- コーディングに特化している人

- マーケティングや集客支援に特化している人

など、それぞれの得意分野によって、関わるクライアントや仕事内容もまったく変わってきます。

だからこそ、HSPの気質を持つ人は、「自分に合った働き方」を意識して選ぶことがとても大切です。

それらを踏まえて、私が思う「HSP向けWeb制作の3箇条」はこちらです。

- 下請け的な仕事はしない

- 技術的に完璧を求められる仕事はしない

- 特定のグループに属さない

それぞれを解説していきます。

①下請け的な仕事はしない

下請け的な仕事では、納期や条件が厳しく、自分のペースやこだわりを守りづらいことがあります。

ここで言う「下請け的な仕事」とは、直接クライアントとやりとりするのではなく、中間に業者や個人が入る形の仕事のことです。

このような仕事では、納期や内容が自分の思うように調整しにくく、自由度が低くなりがちです。

実は私も、Web制作を始めたばかりの頃は「コーディング副業」をしていました。

コーディングは基本的に、サイトの依頼主と自分の間に“中間の人”が入る形なので、予算やスケジュールの融通がほとんど利きません。

しかも、“中間の人”と相性が悪い場合は最悪です。その人のミスをカバーするためにしわ寄せを引き受けることもしばしばでした。

そして、どんなに頑張っても、「サイトを作ってくれてありがとう」と感謝されるのは仕事を取ってきた人だけで、自分の存在は見えないままです。

そんな働き方に嫌気が差し、私は今は直接お客様と繋がる仕事のみにしています。

そうすることで、自分のやりたいことや価値観に沿った仕事ができるようになり、ストレスもぐんと減りました。

「どんな仕事をするか」と同じくらい、HSPさんにとっては「どんな形で仕事を受けるか」がとても大事なポイントです。

「仕事を誰からもらうか」は大事なポイントだね!

②技術的に完璧を求められる仕事はしない

HSPの気質で「完璧」を目指すと、自分に過度なプレッシャーをかけてしまうことがよくあります。

Web制作は進行中に改善を重ねていくものです。最初から完璧を求めるのではなく、「まずは形にしてから調整」を心がけることで、余計なストレスを避けられます。

しかし、「①下請け的な仕事はしない」でお話したように、中間に業者や個人が入る場合は“完璧な様態での納品”が求められることがほとんどです。

例えば、コーディングの仕事では「ピクセルパーフェクト(=デザインと1pxのズレもなく再現すること)」が求められます。依頼された部分だけを正確に、完璧に仕上げることが“マナー”とされる世界です。

一方で、クライアントと直接やり取りをする場合は、「一緒に育てていく」感覚が持てることが多く、途中の調整や改善もスムーズに行えます。

この違いが、心のゆとりに大きく影響します。

クライアントに寄り添える仕事の方がHSPの人に合っていると思います。

③特定のグループに属さない

同じ業界でも、特定のグループやコミュニティに属すると、無意識に「空気を読まなきゃ」と感じてしまい、疲れてしまうことがよくあります。

HSPの方には、自由な働き方のほうが合っていて、自分のペースで、周りに影響されずに仕事を進める方が、長期的に成果を出しやすいと感じています。

これは、学習を始めたばかりの方にも気をつけてほしいポイントです。

「スクール」や「オンラインサロン」など、安心感を求めて所属したくなる気持ちはよくわかりますが、それがあなたにとって最適な環境とは限りません。

場合によっては、必要以上にお金を取られてしまったり、不要な人間関係に振り回されたりして、本来の目的だったスキル習得が遠のいてしまうこともあります。

また、「グループに所属していることで安心感を得て満足してしまい、勉強がおろそかになる」というケースも少なくありません。

まずは、揺るがない自分のスタイルを確立することを優先しましょう。

孤独は、自由でもあります。

こんなWeb制作がおすすめ

では、ご紹介した3箇条が叶うWeb制作副業の具体的なスタイルを解説します。

小さい会社向けのホームページ制作(主軸)

軸となるサービスは、「小さい会社や個人事業主向け」のホームページ制作がおすすめです。

中小企業や個人事業主のWebサイト制作は、比較的コミュニケーションが取りやすく、クライアントの想いをしっかり形にできるのが魅力です。

細かいテクニックよりも、丁寧な仕事や相手の立場に立った提案が喜ばれやすいジャンルなので、HSPの特性が活かされます。

集客やデザインに関する悩みを気軽に相談できる「身近なWebの人」としての立場を築くこともできるため、信頼関係も築きやすいです。

特におすすめなのが、ヒアリングから納品まですべて一人で完結するスタイルです。

一般的にWebサイト制作は、ディレクター・デザイナー・エンジニアなど複数の専門職が関わります。

しかし、個人で受ける案件では、分業することで外注費が発生し、収益性が下がる可能性もあります。また、他の人との連携や指示出しが必要になり、HSPにとっては精神的な負担になりやすいです。

一人で完結できるワークフローであれば、無理なく、自分のペースで進められ、収入もそのまま自分のものになります。

「小規模でいいから、誰かに頼れる存在がほしい」というニーズに応えられるのが、HSPにぴったりの働き方だと思います。

どうすればいいの?

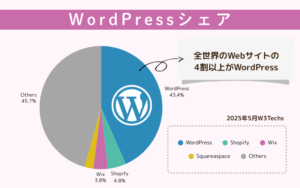

「コーディングだけ」や「デザインだけ」といった専門スキルを極めるよりも、ホームページを一通り作れるクリエイターとして、幅広く学ぶのがおすすめです。

それを実現するために、私はノーコードでのWebサイト制作をおすすめしています。

実際、HTMLやCSS、Photoshopなどを一生懸命学んだものの、「どう活かせばいいのかわからない」と挫折してしまう人は少なくありません。

それは、おそらく「自分に合った働き方」から逆算して学んでいなかったからかも知れません。

でも、大丈夫です。もし今これを読んで「もしかして自分のことかも」と感じたなら、それは新しいスタートを切るためのサインです。

今からでも遅くないので、学び方や働き方を、自分らしく無理のない形に見直してみるのがおすすめです。

リピーター向け商品に力を入れる(安定)

一度制作したホームページの更新代行や、保守・運用サポートなど、継続して頼まれるサービスを用意しておくことで、毎月の収入が安定しやすくなります。

よくいただく質問のひとつに、「収入が不安定で不安じゃないですか?」というものがあります。

確かに、ホームページ制作だけを単発で請け負っていると、月によって収入に波が出るのは避けられません。

ですが、納品後もお客様と継続して関わっていけるサービスを用意しておくことで、安定的な収入源をつくることができます。

私が医療事務として働いていた頃の手取りは、月に16万円ほどでした。もし、月4万円の月額サポートを4名のお客様にご契約いただければ、それだけで医療事務時代の収入に近づきます。仮に新規の制作案件が入らなかったとしても、生活の基盤は崩れません。

なるほど!固定収入も作れるんだね。

また、HSPの制作者にとっても、毎回新しいお客様とやり取りするより、慣れたお客様との関係を継続していくほうが精神的な負担が少なく、安心して働けます。

「一度きりの関係」ではなく、「長く寄り添う関係」を築いていけるこの働き方は、HSPの繊細さや誠実さを活かせる、無理のない理想的なスタイルと言えます。

コンテンツマーケティングの力を付ける(単価UP)

Web制作だけでなく、「集客につながるホームページの中身(コンテンツ)」を提案できるようになると、単価も上がりやすくなります。

コンテンツマーケティングとは、ブログ記事やサービス紹介文、導線設計などを通して、訪問者にとって価値のある情報を届けることで、信頼を築き、商品やサービスの購入につなげる手法のことです。

小さい会社さんや個人事業主の方は、大きな広告費をかける予算がない場合が多いです。そのため、広告に頼らず「見つけてもらい、選ばれる仕組み」を自分たちで作る必要があります。

そこで役立つのが、ブログやホームページの導線などを通して、コツコツと信頼や共感を積み上げていくコンテンツマーケティングの考え方です。

- 「どんな内容を書けば、見込みのお客様に響くのか」

- 「ホームページのどこに何を置けば、問い合わせにつながるのか」

こうした視点を持って提案できるようになると、「ただ作る人」ではなく「ビジネスの相談に乗れる人」として、クライアントからの信頼も厚くなります。

また、HSPさんが持っている「相手の立場に立って考える力」や「丁寧に言葉を選ぶ力」は、こうした文章や構成づくりにとても向いています。

集客や導線まで考えられるクリエイターを目指すことは、自分の強みを活かして単価UPにもつながります。

まとめ

HSPの気質を持つ人にとって、Web制作はとても相性のよい働き方になり得ます。自分のペースで集中できる環境や、丁寧さや共感力を活かせる場面が多いからです。

ただし、やり方を間違えると、かえって心が疲れてしまうこともあります。

だからこそ大事なのは、「自分に合った働き方を選ぶこと」です。

Web制作というフィールドの中にも、いろんな選択肢があります。苦手を避けて、自分の心が穏やかにいられる場所で、得意を活かしていければ、HSPの強みは自然と輝いていきます。

この記事を読んで、「HSP向けWeb制作をはじめたい」と思ってくれた方は、こちらのロードマップを参考に、今日からWeb制作の勉強を始めてみてください。

↓

最後まで読んでいただきありがとうございました!